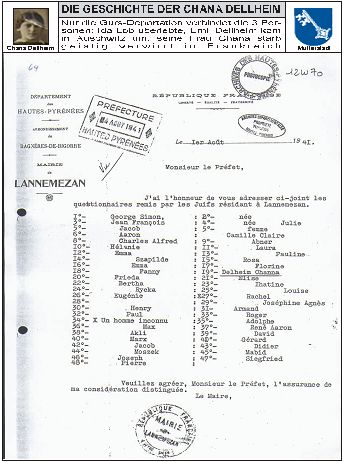

Die Mutterstadterin Chana Dellheim ist bereits am Tage der Deportation nach Gurs durch die Ereignisse wie paralysiert und kommt in die psychiatrische Klinik nach Lannemezan einem Pyrenäendorf. Sie stirbt in Frankreich im Jahr 1972 geistig verwirrt. Ihr Ehemann Emil wird vergast. Jüdische Schicksale in dieser Zeit sind in drei Begriffen zusammenzufassen: Entkommen! Verrücktwerden! Vergastwerden! [000]

Man stelle sich das Jahr 1940 kurz vor der Gurs-Deportation im Oktober vor: Alleine, zusammen mit Tochter Karola, genannt Ola, sitzt Ida Löb in ihrem Haus in der Speyerer Str. in Mutterstadt, nachdem ihre Kinder ausgewandert waren. Bereits um 8 Uhr abends war für Juden Sperrstunde, einzige Abwechslung war der Besuch anderer jüdischen Familien. Die deutsche Nachbarschaft war zurückhaltend. 1940, kurz vor dem Frankreich-Feldzug wurde von Bauern im deutsch/französischen Grenzgebiet das Vieh ins Landesinnere verbracht u.a. in die Stallungen der Familie Löb. Um den Dung der Tiere stritt sich die Nachbarschaft der Ida Löb. Offensichtlich rechnet Ida, dass ihr gesamter Besitz, also auch die Häuser, den Juden weggenommen werden sollten. Einerseits interessierten sich Nachbarn generell dafür, jüdisches Eigentum zu bekommen, andererseits halfen diese, wie im Falle Ida, z.B. durch Überlassung von Lebensmitteln. Ida und Ola waren für jede kleinste Freundlichkeit dankbar. Aber die nichtjüdischen Nachbarn hatten große Angst vor den NS-Repressalien und -Spitzeleien einschließlich Verhaftungen. Ida schildert als Beispiel, dass die Partei (NSDAP) die Strafen aussprach, also nicht ordentliche Gerichte, wenn an Juden Geld, Lebensmittel oder welcher Vorteil immer gegeben wurde. Allein ein Händedruck zur Begrüßung eines Juden brachte einem Bauer 100 RM Strafe ein, zu zahlen an die Gemeindepolizei, sowie die Drohung, dass man im Wiederholungsfalle die radikaler vorgehende NS-Partei (NSDAP) informieren würde. Originalton Ida: „Den Juden das Notwendigste entziehen und wer gut oder nur freundlich ist, wird gemaßregelt“.

Trotzdem blieb nachbarschaftliche Hilfe nicht aus: Geliehene Kohle-Briketts im Winter beispielsweise waren ein Schatz. Insbesondere wird die Familie Emil Krick wegen ihrer Hilfsbereitschaft genannt. Offensichtlich halfen sich auch jüdische Verwandte und jüdische Familien untereinander. Dies gilt für Mutterstadt wie später in Gurs. Alle diese Umstände erbrachten für den jüdischen Bevölkerungsteil, beispielsweise in Mutterstadt, die Gewissheit, dass sie ihre Vermögen, ihre Heimat, ihre Zukunft verloren hatten. In dem Löb´schen Anwesen waren auch Soldaten einquartiert. Das Verhältnis war jedoch durch Ressentiments einerseits und Angst andererseits geprägt. Kath. Schwestern und Prot. Diakonissen boten sich an, jüdische Familien trotz Verbot seitens der Nationalsozialisten mehr oder weniger heimlich medizinisch zu versorgen. Ida lehnte dies ab, um andere nicht zu gefährden. Als Tochter Karola, Ola genannt, 1940 ernsthaft am Blinddarm erkrankte, funktionierte das deutsche Krankenhaussystem auch für Juden: Dr. Schuach in Mutterstadt, das Krankenhaus in Ludwigshafen, Sanitäter und Krankenwagen halfen professionell.

Ida: „…sie waren gütig und aufmerksam, was wir unbedingt anerkennen müssen…“ Die Gurs-Deportation am Dienstag, den 22.10.1940, nahm früh um 5.45 Uhr ihren Lauf: Klopfen durch Polizei, der Befehl, sich binnen 60 Minuten mit 50 kg Gepäck und Proviant für drei Tage sowie mit 100 RM Bargeld deportationsfähig zu machen. Ihr Einwand der Krankheit von Ola fruchtete nichts. Emil Krick half in umsichtiger Weise beim Packen, wobei es den Löbs zugute kam, bereits Wochen vorher für eine vermutete Auswanderung entsprechend vorgesorgt zu haben. Menschen und Gepäck kamen dann per Autobus nach Ludwigshafen, nachdem das Eigentum ver- und das Haus zugeschlossen und versiegelt waren. Zur 6-köpfigen Abholmannschaft sagte Ida: „Warum erschießt ihr uns nicht gleich.“ . Die Straßen standen voll mit Gaffern, stumm. In der Ludwigshafener Maxschule angekommen, wurde es immer offensichtlicher, dass die gesamte Deportationsmaßnahme gut vorbereitet war. Es gab Verpflegung, Geldwechselmöglichkeit in den französischen Franc sowie alte französische Personen-Zugwagen, ohne Toilette, unter Gestapoaufsicht. Über Landau, Zweibrücken, Luneville kam man nach Charlon sur Marne. Die Gestapo verschwand. Der Zug fuhr dann weiter nach Lyon, wo man sich waschen, verpflegen und die neue französische Wachmannschaft des mit den Deutschen kollaborierenden Vichy-Regime in Empfang nehmen kann. Mit sparsamster Überlegung werden von den umgewechselten Franc Kostbarkeiten wie Trauben, etwas Wein, Mineralwasser, gekochter Kaffee und Zwieback auf dem Lyoner Bahnhof gekauft. Später in Perpignan hatten Franzosen Mitleid und schickten ein Telegramm nach Mutterstadt.

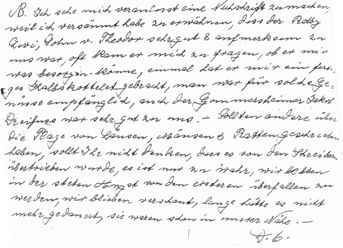

In Toulouse erfahren sie von der französischen Gestapo, dass am Freitag, den 25.10.1940, das Reiseziel, die Ortschaft Gurs, erreicht würde. Dort, per LKW in das Lager gebracht, finden sie infrastruktur-, bau-, sanitär-, heizungs- und einrichtungsrelevant vollkommen unzureichende Baracken vor, ohne Strohsäcke und Decken. Es war fürchterlich. Ida: „…es war ein großes Sterben in Gurs…“ und „…Gott hat uns geholfen und wird uns weiterhelfen…“. Das Lager, bestehend aus „Ilots“ a 25 Baracken mit ca. 55 Personen und pro Person mit einer 80 cm breiten Strohsackpritsche ausgestattet, wurde von den so genannten Barackenchefs organisiert. Jede(r) musste arbeiten: Küchenarbeiten, Gräbenreinigung, Klosettwache. Und dann ein kleines Wunder: Wegen der damit verbundenen Erschießungsdrohung hatte in Ludwigshafen Ida dafür gesorgt, dass ihr Geld, welches 100 RM überstieg, an Bedürftige verteilt wurde u.a. an eine angstlose Person, die „rote“ Öhlbert, die jetzt 1000 Franc zurückgab! Auf das zuvor genannte Telegramm hin trafen Lebensmittel ein, die aufgeteilt wurden. Überall war Mangel. Ola: „…wir fühlten uns reich, als wir einen Zinkeimer bekamen, weißen Käse, Mandelsuppe und Sülzgallerte…“ Und dann die Schrecknisse! Ola: „…der Weg zum Klo war fürchterlich…“ Mit Hilfe von Stöcken musste man die grundlosen, schlammverseuchten Lagerstraßen zum Plumpsklo im Freien bei größter Kälte zurücklegen. Dabei brach sich die ältere Dame Ida einen Arm, kam in die Sanitätsstation, wo sie ihre Tochter Karola traf, die 41° Fieber und Grippe hatte. Der Transport mit dem gebrochenen Arm in die Krankenstation durch den Schlamm der Straße war ein Alptraum. Ohne Narkose und Röntgen brachte der Arzt Leo Wolf den gebrochenen Arm wieder in eine Position, die den Heilprozess ermöglichte. Idas Honorar: eine Dose Ölsardinen und ein Stückchen Wurst für einen glücklichen Arzt!

Schlimm war die Kälte, da oft keine Öfen, meist kein Brand, vorhanden war. Ida, einen Wintermantel besitzend: „…selbst an Weihnachten nicht…“ Erst zum Winterende 1940/41 zog man in besser ausgestattete Baracken, in denen jedoch die unterschiedlichsten, auch unerträglichsten Charaktere zusammenlebten. Beispielsweise waren auch christlich getaufte Juden, die ihren Gottesdienst ausüben konnten, unterschiedslos untergebracht. Um seinen Ilot, also 25 Baracken, die jeweils separat mit Stacheldraht umzäunt und mit einer eigenen Kantine ausgestattet waren, verlassen zu können, brauchte man einen Erlaubnisschein. Dies galt auch für Begräbnisse. Aufgehellt wurde das triste Lagerleben durch ein Laientheater in jedem Ilot, wie auch im Übrigen das französische Bewachungspersonal auch schon mal beim Anrücken einer deutschen Kontroll- und Suchkommission Inhaftierte entwischen ließen. Für Ida und Karola gab es einen Lichtblick. Ida: „…der Meyers Jacques war für uns in Wirklichkeit der Retter von Gurs. Er hat Großes an uns getan…“ Dieser Franzose unterstützte u.a. Ida und Karola bei ihren Auswanderungsbemühungen, beschaffte Unterlagen, unternahm Behördengänge und schuf so die Voraussetzungen, das Hotel Beancarde in Marseille als 1. Auswanderungsschritt nach dem Erhalt des US-Visums, am 19.05.1941, zu erreichen. Bis zur eigentlichen Abreise via Lisabon nach Erhalt des portugiesischen Visums am 28.06.1941 wurde auf dem Schwarzmarkt Lebensmittel beschafft, um die Gursinternierten per Päckchen zu versorgen. Ida: „…die Not war groß und ist sicher heute noch größer…“! Da in diesen Tagen Konsulate geschlossen wurden, wohl auch beispielsweise die im Hilfsinne aktive Marseiller Familie Sennfeld nach der Fahrkartenbeschaffung und Hotelrechnungsbegleichung, drängte Frankreich zu verlassen, kamen Ida und Karola per Zug nach Lissabon. Ida: „…jetzt war die Not aus…“ !

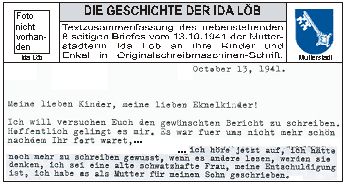

Ein Gefühl des Geborgenseins kam über uns. Wir waren im Grand Hotel sehr gut untergebracht. Die Fülle der Lebensmittel überwältigte uns. Während des 18-tägigen Aufenthalts in Lissabon wurde Karola zwar acht Tage krank, trotzdem fühlten sich beide seit vielen Monaten wieder richtig wohl. Am 18.07.1941 nahmen sie auf dem Dampfer „Excalibur“ die schon seit dem 26.04. fest gebuchten Plätze zur Reise nach New York ein, wo sie nach einer guten Überfahrt glücklich ankamen und mit offenen Armen empfangen wurden. Ida: „…ich hätte noch mehr zu schreiben gewusst, wenn es andere lesen, werden sie denken, ich sei eine alte schwatzhafte Frau. Meine Entschuldigung ist: Ich habe es als Mutter für meinen Sohn geschrieben…“ Untenstehender Nachtrag wurde unmittelbar nach Ende des mit Schreibmaschine geschriebenen Briefes von Frau Loeb 1941 hinzugefügt:

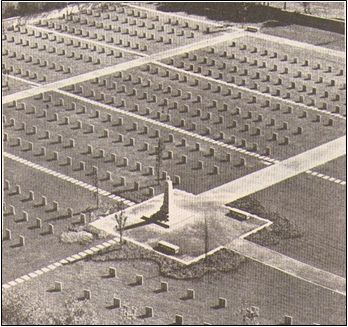

Ida Loeb, Chana und Emil Dellheim waren Insassen des Lagers Gurs einem südwestfranzösischen Pyrenäenort. Bereits in den 1960er Jahren begann man durch die Errichtung einer Gedenkstätte, umgeben von Gräbern der Lagerinsassen, sich dem Leiden dieser Menschen in würdiger Form in Erinnerung zu bringen. [000]

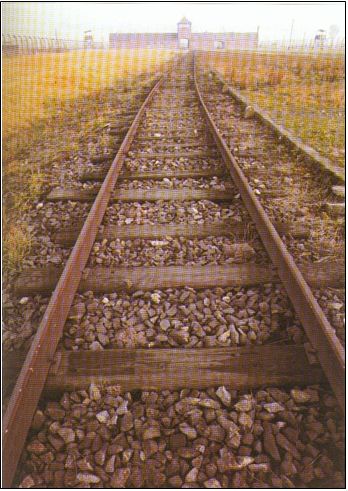

Millionen jüdischer Menschen aus ganz Europa führen über diese Gleise durch das Torgebäude zur Selektions-Bausteig (Zaupa) in das Vernichtungslager Auschwitz. Darunter Emil Dellheim, der Mutterstadter, der über Gurs und Drancy in Frankreich seinen Weg hierher nehmen musste. [000]

In Blechdosen wurde das Gas-Granulat der Fa. JG-Farben transportiert. Nachdem Gastod in Erstickungsräumen des Konzentrationslager wurden die Leichen sofort in die Verbrennungsöfen gebracht. Eine Leiche unter vielen: Emil Dellheim. [000]

Für Millionen Einwanderer in die USA war seit dem 19. Jahrhundert die Freiheitsstatue im Hafen von New York, USA, der Inbegriff für Rettung, Zukunftsperspektive und Chancengleichheit für jedermann. Anlässlich der 100 Jahre 1876 wegen der Unabhängigkeitserklärung der USA von England hatte das französische Volk dem Volk der Vereinigten Staaten diese Statue geschenkt. Die Farben beider Nationalflaggen, blau, rot, weiß stehen für die Begriffe Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit also Begriffe, unter denen die amerikanische Revolution 1776 und die französische Revolution 1789 standen. Beide Ereignisse haben die Welt in fundamentaler Weise und auf Dauer in positiver Weise verändert. [000]

Vorbemerkungen:

Im Jahre 1940 strotzten die Nationalsozialisten auch in Mutterstadt vor Überheblichkeit. Hatte man doch den Polen- und Frankreichfeldzug gewonnen und Dänemark, Norwegen, Holland, Belgien, Luxemburg besetzt. Hitler stand auf dem Höhepunkt seiner Macht. Die nationalsozialistischen Helfer in Mutterstadt saßen fest im Sattel, Andersdenkende waren ausgeschaltet, die verschreckten jüdischen Familien isoliert und von Spitzeln umgeben, die feststellen wollten, ob es Verbindungen zu nichtjüdischen Nachbarn gäbe.

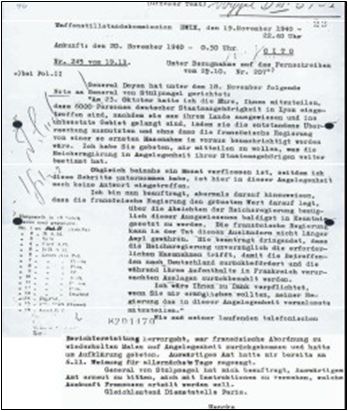

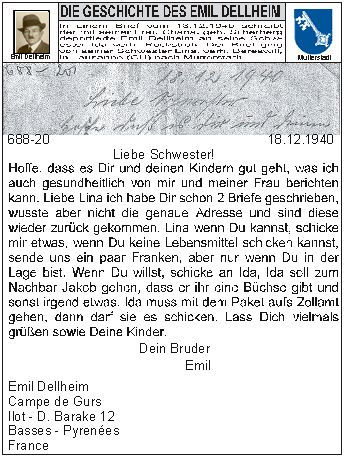

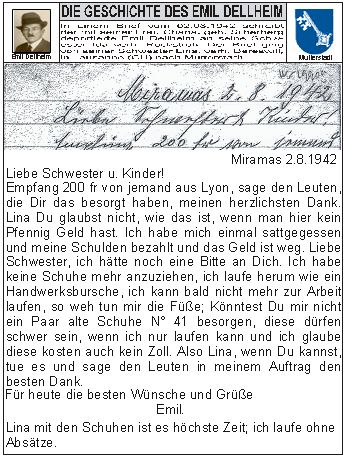

Aus ihrem Mutterstadter Alltag herausgerissen werden Ida Löb und das Ehepaar Dellheim am 22.10.1940 in das Deportationslager Gurs transportiert. Ida verfasst von New York aus einen Brief an ihre Enkel und Kinder, nachdem es ihr gelungen war, in die Freiheit zu entkommen. Der Brief muss als ein nahezu einmaliges Zeitdokument deshalb bezeichnet werden, weil er, neben den Fakten, auch die Gefühlswelt dokumentiert, in der diese Menschen in Bezug auf die NS-Unterdrückung lebten. Die drei Briefe von Emil Dellheim zeigen insbesondere den anständigen Charakter auf, von dem u.a. der Pfälzer jüdische Bevölkerungsteil im Regelfall geprägt war: Bescheidenheit in den Ansprüchen, Dankbarkeit bei erhaltener Hilfe, Hoffnung auf die Besserung ihrer Situation und Familienbezogenheit.

Emil wurde 1943 von Gurs über Drancy nach Auschwitz deportiert. Im Jahr 1998 wird unter der Regie von Gustav Adolf Bähr ein TV-Beitrag des Südwestdeutschen Rundfunks Baden-Baden über einen Auschwitztransport im Jahr 1943 ausgestrahlt. Die Nichte von Emil Dellheim, Ruth Külbs, geb. Dellheim, erkennt 55 Jahre später in diesem TV-Beitrag ihren Onkel Emil. Herr Bähr, Sohn des ehemaligen Mutterstadter Pfarrers Bähr, überlässt ihr eine Filmkopie.

Chana Dellheim, geb. Silberberg, polnischer Herkunft, überlebt in einem französischen Sanatorium bis in die 1970er Jahre. Das Ehepaar Dellheim und Ida Löb stehen in keinem familiären Zusammenhang.

Die drei Lebensschicksale dieser jüdischen Menschen sind symptomatisch für die Opfer der nationalsozialistischen Herrschaft und unter den Begriffen zusammenzufassen: Entkommen, Verrücktwerden, Vergastwerden.

Meine lieben Kinder und Enkelkinder!

Ich will versuchen, Euch den gewünschten Bericht zu schreiben. Hoffentlich gelingt es mir. Es war für uns nicht mehr schön, nachdem Ihr fort waret, still und ruhig, das Haus wie ausgestorben, die Tage wurden kurz, die Abende lang.

Gut, dass die Oma bei uns war, da konnten wir uns doch wenigstens unterhalten. Nach 8 Uhr (20 Uhr) konnten auch Bennys und die anderen nicht mehr kommen, weil es den Juden verboten war, auf die Straßen zu gehen. Die Flieger kamen oft und dann kamen Maasens, das war Abwechslung. Angst hatte ich keine, ich wäre auch nicht aufgestanden, wenn Karola nicht angehalten hätte.

Ich kann nicht schreiben, dass wir belästigt wurden und doch fühlten wir uns alle nicht wohl, unsere Nachbarschaft, die K. und R. waren anders geworden. Wohl hat die junge Frau Kegel öfters mit mir einen Schmus über die Straße angefangen und mir erzählt, dass sie von einem Stück Land 12.000,00 eingenommen haben. Sie schwelgten alle im Geld und darum waren sie auch eifrige Hitler. Die K. R. klagte mir nach dem Tod von Henrich, dass sie es nicht mehr bewältigen könnte, und als ich riet, sie solle auf einige Jahre verpachten, sagte sie ganz unglücklich, sie dürfe das nicht, die Partei würde ihr einen Verwalter reinsetzen. Wir bekamen den Stall voll Rückwanderers Vieh, der Steinkönig Walter musste es pflegen. Er tat es gern, aber er war von Krick Emil nicht gern gesehen, sie bekamen einmal Streit wegen dem Dung. Jeder wollte ihn haben, der Walter hätte gern unser Haus gehabt. Zu mir hat er gesagt, der Ortsbauernführer hätte es ihm versprochen. Dem Walter habe ich auch all den Krempel aus der Futterkammer verkauft für 14 RM und den Schlitten für 4,50 RM. Wie ein Dieb hat er es bei Nacht geholt und durch den Garten fortgetragen, mit einer Sicherheit, als wäre er diesen Weg schon öfters gegangen.

Aber sie waren gut, das will ich nicht verhehlen. Wenn niemand in den Gärten war und ich kam, dann hat sie mir Butter und Eier gegeben. Sie haben auch der Oma ihre Plane abgelaust, alles hätten sie brauchen können für wenig Geld oder nichts. Fleckensteins und Hergerts waren auch immer gut zu uns. Bei Steigers haben wir bis zuletzt gewaschen, aber Karola durfte nicht mehr mitkommen. Frau Fix machte es allein, auch für Bennys und Maasens. Wir hatten unsere bestimmten Stunden zum Einkaufen, Kolonialwaren beim Hitler, das Fleisch wurde von Reitermann (sein Bub ging zu Kurt in die Schule) eingepackt zur Lotte gebracht. Da konnte man es Freitag mittags abholen, es war wenig, es reichte gerade für samstags. Die Rockstroh hat uns manchmal etwas gebracht. Von Hoven hatte Karola auch manchmal was bekommen, von Stauder nie etwas, er hat nicht nach uns geschaut und wir hatten nicht Courage. Hasens haben der Oma öfters Fett oder Fleisch gegeben. Die Kathsche und die Eva waren auch sehr gut zu uns, die erstere brachte uns einmal ein Bug von einem Zickel, das sie geschlachtet, aber sie kam nur nachts, soviel Angst hatte sie, die Eva aber kam am hellen Tag und hatte auch immer was für uns, ihr Sohn wird auch im Krieg sein, der Kathche ihr Emil war bei den motorisierten Truppen, er lebt vielleicht nicht mehr, sie täte mir leid (mir nicht!! Illse). Der kleine Jean kam öfters durch den Garten, er hat sich auch verabschiedet, als er einrücken musste. Er war gleichmäßig gut, hatte aber viel Angst. Auch Rapale Karl war gut, aber Karola hatte nicht den Mut hinzugehen, alles war bespitzelt und die verschiedenen Fälle, wo den Leuten abgenommen wurde, was sie gehamstert, machten uns ängstlich, die Frau Mengel Schifferstadt war lange verhaftet wegen Eierhamstern, und noch andere. Kropps waren gut zu allen Juden.

Am zehnten November 1939 waren wir alle sehr aufgeregt, Benny und Jenny waren die ganze Nacht bei uns, ich war krank, bis nach Mitternacht blieben sie alle auf, da das Gerücht ging, man ginge gegen die Juden vor, und so war es oft, so dass man richtig verängstigt war und von nichts mehr anderem reden konnte als von Sorgen. Gerhard Huge war einige Male bei uns, um sich nach Dir zu erkundigen, er wurde von der Partei gemaßregelt, weil der Leva Jakob ausgeplaudert hatte, dass ihm Gerhard Geld geliehen. Dem Heinrich Baer war man sehr aufsässig, er hat öfters gehamstert, eines Tages musste er mit seinem Rucksack aufs Bürgermeisteramt, er hatte aber nur Gemüse von Leva Jakob, weil es ihm verraten war, dass man ihm aufpasst. Als er fortging begrüßte ihn ein bekannter Bauer mit Händedruck, der Bauer wurde gemaßregelt, er musste sofort 100,00 RM bezahlen, sonst wäre er der Partei angezeigt worden. So könnte ich noch vieles derartiges erzählen, aber es ist immer dasselbe; den Juden das Notwendigste entziehen und wer gut oder nur freundlich ist, wird gemaßregelt. Niemand hat das Herz sich zu rühren, sonst werden sie an den Pranger gestellt.

Lieber Jakob, oft hast Du gefragt, wie Fritz war, ohne dass ich es beantwortet habe, in Geldsachen blieb er kleinlich und hat selbst in Gurs die Zeit nicht verstanden, aber gegen uns war er öfters gut, wir hatten keine Unionbriketts für unseren Dauerbrand und da brachte er uns 15 Stück, die uns über Samstag, Sonntag reichten, wir waren sehr froh darum. Bennys haben uns auch welche gegeben, Onkel Benny war ich einmal 86 Stück schuldig, ohne zu wissen, ob ich sie je zurückgeben kann, aber wir haben dann doch welche bekommen und haben sie zurückgegeben, es hätte aber auch nichts gemacht, wenn ich sie nicht zurückgegeben hätte, wir haben dann alles zurückgelassen, Otto hatte vor seinem Weggehen Tante Rosa für viele Hundert Mark für Brand gesorgt und alles blieb zurück. Der Fritz hat uns ab und zu auch ein Huhn oder Hahn besorgt, worüber wir sehr froh waren, aber in Gurs war er so kleinlich, dass die liebe Karola an die Devisenstelle schreiben musste, dass sein Guthaben 2,35 mehr sei.

Es ist lachhaft, aber nicht erst seit heute, sondern schon, als wir geholt worden sind, wussten wir, dass alles dahin (ist) und was wird aus Deutschland sein, wenn dieser Krieg beendet (ist)? Unsere liebe Ola ist mit meinem Bericht noch nicht zufrieden, ich soll Dir noch schreiben, dass der Krick Emil recht gut zu uns war. Er brachte uns jede Woche 6 bis 8 Eier und täglich stellte er uns eine Flasche Milch in die Waschküche, aber selbst Frau Fix durfte es nicht wissen, soviel Angst hatte er. Kartoffeln brachte er uns auch, er hat sie lieber gebracht, als dass wir sie bei ihm holten.

Wir hatten fast immer Einquartierung, wir hielten uns aber sehr zurück, bei Juden durften sie nicht wohnen, wir haben den Soldaten nur was gegeben, wenn sie uns darum gebeten haben, einmal hat einer zur katholischen Krankenschwester, die mich besuchte, beim Weggehen gesagt, ob sie nicht wüsste, dass wir Juden. Die katholischen Schwestern waren sehr gut und wir zahlten unseren Beitrag bis zuletzt, die protestantischen durften bei uns keinen Beitrag mehr erheben und ließen uns sagen, wir sollten den Beitrag zu ihnen schicken, sie würden dann doch kommen, aber wir wollten das nicht, bei unseren Nachbarn hätte das doch nicht gut getan. Einmal haben wir einem Soldaten einen Koffer geliehen, er hat ihn uns wieder zurückgeschickt, die meisten waren gut.

Ich will nun noch schreiben, dass wir durch die Erkrankung von der lieben Karola sehr erschrocken waren und alle anderen Sorgen vergaßen. Es war am 5. September. Sie war aufgestanden wie täglich, bekam Schmerzen in den Leib, sie musste sich zu Bett legen, um 11 Uhr kam Doktor Schubach, und gleich nahm er es sehr ernst. Er kam am Abend wieder und riet zum Krankenhaus, das Sanitätsauto kam, die Leute waren gütig und aufmerksam, was wir unbedingt anerkennen müssen.

Die Operation ging gut vorbei, wir waren beglückt, als Ola wieder heim kam, noch war sie nicht ganz hergestellt, als am 22.10. morgens um ¾ 6 Uhr an unser Tor geklopft wurde, und gerufen: „Aufmachen Polizei!“ Ola hat es gleich so verstanden, ich wollte es nicht glauben, noch einmal klopften sie, und als Ola aufmachte, sagten sie: Ihr kommt fort, fertigmachen, eine Stunde Zeit, einen Zentner Gepäck mitnehmen Teller und Besteck und Proviant für drei Tage. Als Ola sagte, ihre Mutter wäre krank und könnte nicht fort und sie selbst wäre am Blinddarm operiert, hieß es, sie wäre transportfähig und ich müsse fort, selbst wenn ich nicht könnte.

Trotz dem großen Schrecken behielt Ola den Kopf oben. Sie hatte immer erwartet, dass es so kommt. Ich war erledigt und konnte mich kaum aufrecht halten, einer von den Hitler sagte zu mir, regen Sie sich nicht auf, in einem Vierteljahr sind Sie bei ihren Kindern. Er hat es vielleicht gut gemeint und wollte mir was Angenehmes sagen. Sie ließen uns allein. Aber öfters kam der ein oder andere zurück, um was zu fragen, unter anderem, wo Frau Weil wäre. Als sie hörten, diese sei am Sonntag nach Berlin abgereist, sagten sie: einen Tag zu spät, fällt unter die Aktion, die in ganz Deutschland wäre, was aber nicht der Fall war.

Karola holte sich den Krick Emil und seine Frau, die im Stall waren und nichts davon wussten, sie waren sehr erregt darüber und halfen uns in allen Stücken. Die Frau machte Feuer und brachte Milch, holte bei sich zu Hause Brot für uns und half mir Butterbrote richten und Eier kochen. Sie war gut und brav. Wir wollen es nicht vergessen, ebenso der Emil. Er holte unsere Koffer vom Kämmerchen herunter, brachte seine Dezimalwaage in den Hausgang und seine Frau half Ola packen. Wir haben im Vergleich zu den anderen gut gepackt, wenn wir auch fast alles, was wir zur Auswanderung gerichtet hatten, zurücklassen mussten. Wir hatten Decken und zwei Kopfkissen, des lieben Papas Reisedecke, leider natürlich nicht alle, Leibwäsche und etwas Bettwäsche, alles dies fand Platz. Zwei Kabinenkoffer, der Handschrankkoffer, zwei Handkoffer, Decken und Schals, wie die Esel waren wir bepackt, aber niemand sagte zu uns, dass es zu viel wäre. Der Krick Emil hat es vor dem Haus auf den Autobus geladen, hätte es aber auch fortgetragen, wenn es nötig gewesen wäre. Von Mutterstadtern hat niemand so gut gepackt wie wir. 100 RM durfte man mitnehmen, das andere musste den Schergen abgeliefert werden. Uns war alles egal. Unsere Katze war während der ganzen Aktion sehr aufgeregt und sprang mir überall nach. Die Zimmer, Küche und Keller wurden versiegelt (nebbisch), der Chorwen eingeschlossen, und wir mussten zum Haus hinaus, mindestens sechs Mann holten uns ab.

Ich konnte mir nicht versagen, zu ihnen zu sagen, warum schießt ihr uns nicht tot, das wäre mir lieber. Im Autobus waren schon die Juden vom Oberdorf, aber niemand weinte. Die Straßen standen voll Gaffer, aber sehr ruhig.

Frau Fleckenstein kam weinend und umarmte uns, der Krick Emil hat sich von Karola das Speisezimmer und die Nähmaschine verschreiben lassen, uns war es kein Unterschied. Mit dem Autobus ging es in den Hof der Maxschule in Ludwigshafen, dort wurde Geld gewechselt. Für uns hat es nicht mehr gereicht. Es gab zu essen, Suppe, Brot und Wurst, wir konnten nicht essen. Wie eine Zigeunermutter saß ich inmitten unseres Gepäcks auf dem Boden. Es wurde photographiert und gegafft.

Uns ließ es gleichgültig. Wir wurden um 3 Uhr in alte französische Wagen verladen, Jenny, Benny, Adolf, Julius Dellheim und Frau, Karola und ich kamen in ein Abteil. Dadurch dass man Franken ausgeteilt, hatten wir die Gewissheit, dass wir nicht nach Polen kommen, was eine Erleichterung war. Jetzt lasse ich die Aufzeichnungen von Ola folgen, sie hat es während der Fahrt geschrieben:

Ludwigshafen 3 Uhr ab, Richtung Landau Zweibrücken nachts 12 Uhr, 5 Stunden auf offener Strecke gehalten, Strecke Saargemünd-Saarburg, Luneville, zwei Nächte durchgefahren. Charlon-sur-Mame hat uns Gestapobewachung verlassen. In Lyon erfahren wir das erst. Hier Zeit geändert. Ohne Bewachung und immer noch ohne Verpflegung weiter. Auf jeder Station springt Julius nach Trinkwasser. In Lyon hat er drei Flaschen Rotwein gekauft á sechs Franken. In Lyon unter französischer Bewachung, Karola und Julius zum ersten Mal gewaschen und für uns nasse Lappen mitgebracht. Kein Klosett im Wagen, Julius ließ mich mit seiner Hilfe große und kleine Geschäfte machen, das war mit das Schrecklichste, was wir auszuhalten hatten. In Macon großer Bahnhof, doch nichts zu kaufen. In Vallance, einer großen Stadt, immer noch ohne Verpflegung und kein Mensch weiß, wo wir hinkommen. In Avril, einer großen Stadt, hat Julius Karola 50 Frs. geliehen und drei Körbchen Trauben für 5 frs. gekauft, eine Flasche Mineralwasser 5 frs., eine Thermosflasche Kaffee zum ersten Mal für 5 frs. alles so weit mobil. Nur Marlis Mutter im Abteil nebenan seit heute morgen bewusstlos, Fahrt bis Perpignon, da Überschwemmung fahren wir wieder zurück. In Cette am Bahnhof können wir Klosett besuchen und uns etwas waschen. Meta wurde von einem Franzosen gefragt, wo wir herkämen. Er hatte Mitleid mit uns und schickte Sennfelder ein Telegramm, dieser erfuhr dadurch von unserem Schicksal. In Toulouse längerer Aufenthalt, treffen mit Heidelberger Flora zusammen, sie gibt uns ein Stück Brot, Karola rennt fort, kauft eine Flasche Wein und Zwieback, darf bei den Leuten eine Flasche mit Wasser füllen.

Ein Herr der französischen Gestapo steigt ins Abteil bei Dr. Rosenberg, und sagt, dass wir nach Gurs kommen. Nach zwei Stunden ungefähr sind wir in Oleron. Wir stehen vorm Abteil, wie andere Züge entleert werden. Die Leute kommen auf Lastwagen und Omnibusse. Wir bekommen die erste warme Verpflegung, es war Freitagnachmittag und Dienstag wurden wir fortgejagt. Wir bekamen einen Teller Würfelsuppe, Brot und eine Dose Corned Beef für 1 fr. Es schmeckte herrlich und wir bedauerten, nicht mehr Corned Beef zu bekommen, dann durften wir den Zug verlassen, mussten auf eine Anhöhe, von da auf den Lastwagen. Ich lag am Boden mit den Beinen in die Höhe, Karola kniete, um mich zu halten, Julius hielt wiederum Ola, es war eine Höllenfahrt und wir waren froh, als sie beendet.

Die Spanier (diese Spanier waren auch Internierte, die arbeiteten und waren nicht hinter Stacheldraht) waren gut, sie haben mich frei heruntergehoben. Ein Schrecken überfiel uns, als wir die vielen Baracken sahen und doch haben wir es uns nicht so schlimm vorgestellt wie es war. Die ersten Nächte am blanken Boden, kaum Decken, dann gab es Strohsäcke, auf denen wir bis am Schluss lagen. Anfangs glaubten wir, dass wir es keine acht Tage aushalten können. Wir haben es fünf Monate ausgehalten, ohne zu sterben, aber es war ein großes Sterben in Gurs. Alt und Jung wurde betroffen, Gott hat uns geholfen und wird uns auch weiter helfen.

Das Barackenleben war fürchterlich, wir hatten Teller und Besteck bei uns und nach allen Mahlzeiten – nebbisch – morgens dünner Ersatzkaffee, mittags Rübensuppe, und wenn es einmal hoch ging, Nudelsuppe und wenn wir gegessen hatten, kamen andere Frauen und holten unsere ungespülten Teller und Löffel, um damit zu essen. In Gurs wurde alles in Gemeinschaft gearbeitet. Jeder musste arbeiten. In jeder Baracke war eine Chefin. Sie teilte die Arbeit ein. Karola musste auch Küchendienst machen, Gemüse putzen, Kochtöpfe reiben, die Schloss Wolf von Böchingen hat in unserem Ilot gekocht. Klosettwache und Grabenreinigen gehörte auch dazu, alles mussten die Damen machen. Unsere Sachen haben wir tadellos Gott sei Dank erhalten.

Karola musste sich Geld leihen und denk wer ihr geliehen hat, die Ranzenberger, eine arme jüdische Frau aus Speyer, die oft zu uns nach Mutterstadt kam und die wir immer unterstützten, gab ihr 40 frs. und mit großer Freude und Stolz, sie sagte, wir hätten ihr immer so viel gegeben und jetzt kann sie uns geben. Wie schon erwähnt, haben die Mutterstadter alle nicht gewechselt bekommen. Auch habe ich nicht erwähnt, dass ich in meinem Leibgürtel 400 RM hatte, in LU hat mir es Ola herausgeholt, die Gestapo hat immer gesagt, dass man nicht mehr als 100 RM haben dürfe und Zuwiderhandelnde werden erschossen. Das Geld hat Ola an solche geschenkt, die keines hatten. Darunter war auch die rote Öhlbert, sie hat uns dann in Gurs 1000 frs. davon gegeben, aber nur auf Verlangen. Sie meinte, Ola wäre keine edle Spenderin, und wir hatten doch nichts, aber nach vierzehn Tagen brachte uns Moritz im Auftrag von Sennfelter Naturalien, was wir nötig hatten. Auch Henry Sennfelts Bruder brachte uns zu essen. Es war auch alles sehr nötig. Wir teilten alles mit Tante Jenny, Benny und Adolf, was natürlich selbstverständlich war.

Wir hatten aber trotzdem vieles zu überwinden. Es war in den ersten Wochen kaum Gelegenheit zum Waschen, mit Flaschen und alten Konservenbüchsen holte Ola Wasser, es wurde ein Lavabeau eingerichtet, aber nur kaltes Wasser, und meistens war es nicht in Takt. Oft kaputt und im Winter eingefroren. Furchtbar schwer war es in der Küche, warmes Wasser zu bekommen, wir benötigten es für Kaffee zu kochen auf Zigeuneröfenchen, alte Konservenbüchsen und für Fußbad, wenn Ola für mich ein solches in der Küche besorgt hatte, warteten drei bis vier Damen darauf, um sich nach mir die Füße zu waschen. Wir fühlten uns reich, als Henry uns einen Zinkeimer brachte, auch zwei Stühlchen hat er uns gebracht, manchmal brachte er weißen Käse, Nudelsuppe und Sülzgalerte, lauter beneidenswerte Sachen. Er selbst ist leider auch noch in Frankreich.

In Gurs war alles in Ilots eingeteilt. Jedes Ilot umfasste ungefähr 25 Baracken. In jeder Baracke waren 50 bis 60 Personen. Ungefähr 80 cm Breite hatte man Platz für seinen Strohsack. Am Tag wurde der Strohsack zusammengerollt zum Sitzen. Es wurde täglich sauber gemacht. Aber es war doch schmutzig (es gab Ratten, Mäuse und Kleiderläuse, aber wir waren G.s. D. davon verschont), weil es zu ebener Erde hereinging und draußen war es bodenlos, schlimmer wie Ackerfeld. Anfangs trugen wir Gummigaloschen, aber nützte es später nichts mehr, auch die Damen trugen Gummirohrstiefel, das Paar kostete 120 bis 150 frs., aber es gab dann keine mehr, es war katastrophal. Der Weg zum Klo war fürchterlich, mit großen Stöcken bewaffnet schaffte man sich durch. Das Klo selbst waren runde Löcher in Zementplatten, meistens verunreinigt. Darum Klowache bei der größten Kälte. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass ich mir bei einem solchen Gang meinen Arm gebrochen habe und kam zu meinem Glück in die Infirmerie. Da war ich etwas besser untergebracht. Ola war am Tag vorher in die Infirmerie gekommen. Sie hatte schwere Grippe, 41 Fieber, plötzlich in der Nacht krank geworden. Sie weinte, war unglücklich, weil ich allein zurückblieb. Alle Damen waren gut zu uns und versprachen Karola, mich zu betreuen und doch war es sobald geschehen, dass ich den Arm gebrochen hatte. Also ich musste hinaus, um ein kleines Geschäft zu besorgen, Jenny ging mit, vor der Türe stand immer ein Kübel für kleine Geschäfte. Er war aber so ekelerregend, dass ich zu Jenny sagte, wir gehen auf die Hochburg. Wir drehten uns herum, Jenny blieb mit dem Sappo stehen und schwankte. Da sie mich an der Hand hielt, fiel ich zu Boden in den Schlamm. Die Damen halfen mit auf, und als ich doch gehen konnte, war ich namenlos glücklich.

Spürte etwas Schmerz im Arm, Jenny reinigte mich, ich legte mich auf den Strohsack und brauchte Zeit, um mich zu erholen, die Schwester Lennel sagte mir, dass sie den Arzt bestellt hatte. Der kam mittags und abends um 6 Uhr wurde ich von den Trägern geholt. Vier Mal mussten sie abstellen, es war ein entsetzlicher Weg. In der Infirmerie haben sie mich erwartet. Der Arzt Leo Wolf aus Appenweier gab einer Schwester meinen Finger in die Hand, einer anderen den Ellbogen, er fasste mich am Handgelenk, ein Zerrer, ein Krach, Herr Wolf sagte, Frau Loeb, ihre Hand ist eingerichtet ohne Röntgen und ohne Narkose. Ich glaubte umzusinken. Sie legten mich auf dem Doktor sein Bett, es wurde mir bald wieder besser. Ich bat den Arzt zu Karola zu dürfen, er ging zuerst zu ihr, sagte was geschehen und ich durfte dann auch dort bleiben. Hier war wenigstens ein Klosett mit Wasserspülung, wenn auch nicht den ganzen Tag Wasser da war.

Die Infirmerie war ein Segen. Die Schwester Pauline vom jüdischen Krankenhaus in Mannheim hat sie eingerichtet mit dürftigen und geringen Mitteln. Die Damen pflegten freiwillig Tag und Nacht. Es fällt mir eine Nacht ein, es regnete fürchterlich in Strömen, Sturm und Gewitter, wie ich es noch nie erlebt hatte. Der Krankensaal, eine Baracke wie die anderen, war nicht dicht. Es regnete zu allen Fugen herein, hauptsächlich wo Ola lag, sie wurde hin und her geschoben, die Damen der Nachtwache mussten dauernd den Fußboden trocknen. Dem Herrn Doktor Wolf gab ich, während dem ich in der Infirmerie war, einmal eine Dose Ölsardinen und ein Stückchen Wurst. Er war so dankbar und ich hätte ihn mit nichts anderem erfreuen können.

Es war sehr kalt in Gurs. Es war meistens kein Brand da. An Weihnachten hatten wir kein Feuer. Wir saßen mit den Mänteln am Boden, wenn es geheizt war, spürten wir auch nicht viel davon, wir waren an der Türe. Das Essen war knapp und schlecht. Wir kauften, was wir bekommen konnten. Der Sally selig hat uns viel gebracht. Er kam immer gern zu uns. Auch an andere Damen verkaufte er, es gab überhaupt viele Händler. Aber die meisten waren so schmutzig. Von denen konnten wir nichts essen. Gekochte Maronen haben wir gerne gegessen. Es sättigte auch. Vier Damen mussten Essen herumtragen, darunter war auch Karola.

Ich habe noch nicht erzählt, dass wir nach fünf Wochen aus unserer Baracke umziehen mussten. Jüdische junge Männer trugen unsere Koffer, nahmen aber kein Trinkgeld. In der neuen Baracke hatten wir es gut getroffen. Die meisten waren Damen, aber es war doch eine zusammengewürfelte schreckliche Gesellschaft. Selbst Verrückte waren da. Der Bäcker Meyer von Landau war von Wiesloch gekommen, auch da. Ola fürchtete sich, wenn er kam. Er war besonders gegen Damen auffallend liebenswürdig. Seine Tochter ist hier in New York. Seine Frau in Gurs. Wir hatten viele Getaufte in unserer Baracke, sie taten sich was zu gut darauf. Es wurde jüdischer Gottesdienst gehalten, aber auch katholischer und protestantischer für die Getauften.

Es war eher schwer von einem Ilot ins andere zu kommen. Man brauchte Tickets, die eine Frau, Dr. Wolf, herausgab. Man musste oft mehrmals bitten, bis man ein Ticket bekam. Wenn man zu einem Begräbnis wollte, musste man ebenfalls Tickets haben. Karola und Jenny waren öfters mit. Aber nur in Galoschen. Jeder Ilot hatte eine Kantine, aber die Waren wurden weniger, und es gab bald nichts mehr zu kaufen.

Der Meyers Jacques war für uns in Wirklichkeit der Retter von Gurs, er hat Großes an uns getan, drei Mal war er da. Das letzte Mal 14 Tage lang. Täglich fuhr er mit dem Rad nach Gurs, und als es nicht ging, machte er die Reise nach Peau, und als er zurückkam und glaubte, uns mitnehmen zu können, da hatten die Franzosen die Papiere falsch ausgefüllt, und alles war nichts. Wie er es dann doch fertig gebracht hat, weiß ich heute noch nicht. Noch nie ist es vorgenommen, dass sechs Personen von einem Ilot auf einmal herauskamen. Wenn wir nur dem Jacques auch helfen könnten.

Die ganze Baracke begleitete uns an den Stacheldraht. Ich habe noch nicht gesagt, dass jedes Ilot mit Stacheldraht umgeben war. Es war unmöglich, ohne Ticket von einem zum andern zu kommen. Es wurde auch Theater gespielt. Die Mädels von Meta haben auch mitgewirkt. Jenny und Karola waren auch einmal im Theater, und da gingen alle Lichter aus. Es hieß dann den anderen Tag, dass Internierte ausgeflitzt wären. Das ist öfters vorgekommen. Die Franzosen haben dies damals begünstigt, wenn nämlich eine deutsche Kommission kam, die nach bestimmten Leuten geforscht hat. Heute würden die Franzosen das nicht mehr tun. Nun sind wir nach Marseille gekommen. Wir waren im Hotel Beancarde gut untergebracht. So direkt nach Gurs war alles schön und gut. Die ersten vier Wochen haben wir im Restaurant Ideal gegessen. Wir nahmen es als gut an, aber dann ging es doch nicht mehr und wir kamen ins Vieux Moulin, das war besser, aber nach vierzehn Tagen begann die große Lebensmittelknappheit in Marseille und es wurde im Restaurant viel schlechter. Aber wir wechselten nicht mehr, weil es überall dasselbe war. Ola hatte viel zu laufen mit der Auswanderung für uns und andere. Mit Lebensmittelkarten waren wir schlecht bestellt. Wir kauften Schwarze Brotkarten für 100 frs. die Karte. Wir brauchten das Brot, damit wir nach Gurs Päckchen schicken konnten. Die Not war dort groß und ist sicher heute noch größer. In Marseille war ein böses Pflaster, viele aufregende Gerüchte liefen um und als das Konsulat geschlossen wurde, glaubten auch wir nicht, dass wir Amerika noch erreichten. Trotzdem haben wir am 19. Mai das amerikanische Visum erhalten.

Am 28. Juni erhielten wir das portugiesische Visum und nun konnten wir reisen. Wir hatten noch Francs und hätten dafür Dollar nach dem amtlichen Kurs kaufen können. Es war uns aber zu brenzlig. Wir wollten fort, um unser Ziel zu erreichen. Es hätte 12 Tage gedauert, bis die Demande von Vichy zurückgekommen wäre. In Confrence gingen wir über die Grenze. Ein Beauftragter vom Hause Sennfelt hat uns alle Formalitäten erledigt und die Fahrkarten erster Klasse bis Madrid gebracht. Hier ging es uns nicht so glatt. Vom Haus Sennfelt war auch jemand da, es war Freitag, er brachte uns Fahrkarten für Samstag, da er für Freitag keine bekommen hatte. Wir mussten also im Hotel Nacional über Nacht bleiben. Wir wollten Samstag früh Geld wechseln, wir hatten Traveller Cheque und bekamen nicht gewechselt infolge einer staatlichen Verfügung. Ola verständigte den Vertreter vom Hause Sennfelt. Er versprach zu kommen, was aber nicht der Fall war. Die Sekretärin verständigte aber den Chef des Hotels, dass ihr Haus die Hotelrechnung begleiche, aber am Abend erklärte der Hotelchef, dass wir nicht reisen könnten. Wir waren sehr unglücklich. Da kam ein fremder jüdischer Mann daher und gab uns auf Karolas Bitten 50 Schweizer Franken. Als ich mich bedankte, kamen mir die Tränen und zu dem Chef sagte ich unvorsichtigerweise, das hätte er uns ersparen können, sein Geld wäre ihm sicher gewesen. Bisher hatte er nur französisch gesprochen. Nun fing er Deutsch an und machte großen Risches, wir waren sehr unglücklich, aber es war bezahlt und der Interpret des Hotels besorgte unser Gepäck, war höflich und aufmerksam zu uns. Wir erreichten die spanische Grenze ohne Zwischenfall und fühlten uns gerettet.

Die Reise nach Lissabon verlief programmäßig, trotzdem kamen wir mit 4 ½ Stunden Verspätung in Lissabon an. Jetzt war die Not aus. Ein Gefühl des Geborgenseins kam über uns. Wir waren im Grand Hotel sehr gut untergebracht. Die Fülle der Lebensmittel überwältigte uns, wir mussten nur so staunen, dass es das gab. Unsere Ola wurde zwar krank in Lissabon gleich am 2. Morgen. Sie bekam eine Ohnmacht, wir mussten den Arzt holen, nach acht Tagen war es fast gut. Wir waren in Syndra von Jaime bei dessen Frau, wir fühlten uns heimisch, es war schön. Am 18. Juli, nachdem wir 18 Tage in Lissabon waren, ging unser Schiff, die Excalibur. Schon am 26.04. hatten wir diese Schiffsplätze, glaubten aber nicht daran, dass wir es erreichen und nun war es doch wahr.

Wir hatten eine gute Überfahrt, kamen glücklich in New York an, wurden mit offenen Armen empfangen. Ich höre jetzt auf, ich hätte noch mehr zu schreiben gewusst. Wenn es andere lesen, werden sie denken, ich sei eine alte schwatzhafte Frau. Meine Entschuldigung ist, ich habe es als Mutter für meinen Sohn geschrieben.

P. S.: Ich sehe mich veranlasst eine Nachschrift zu machen, weil ich versäumt habe zu erwähnen, dass der Rolby Levi, Sohn von Theodor, sehr gut und aufmerksam zu uns war. Oft kam er mich zu fragen, ob er mir was besorgen könne, einmal hat er mir einen fertigen Kartoffelteller gebracht, man war für solche Genüsse empfänglich. Auch der Gommersheimer Jakob Dreifuss war sehr gut zu uns. Sollten auch über die Plage von Läusen, Mäusen und Ratten geschrieben haben, sollt ihr nicht denken, dass es von den Schreibern überschrieben wurde, es ist nur zu wahr. Wir lebten in der steten Angst, von den ersteren überfallen zu werden. Wir blieben verschanzt. Lange hätte es nicht mehr gedauert, sie waren schon in unserer Nähe.

Es fällt auf, dass die jüdischen Bürger durch die jahrelangen demoralisierenden Diskriminierungen und die Anstrengung aus dem alltäglichen, bürgerlichen Leben in Mutterstadt Teile ihres Selbstwertgefühls verloren hatten. Dies merkt man u.a. daran, dass noch so geringe Hilfe oder ein bisschen Loyalität seitens der nichtjüdischen Nachbarn, eigentlich Selbstverständlichkeiten, größte Beachtung fanden.

Autorin: Ida Loeb, Jahrgang 1868, ist u.a. keine außergewöhnliche Persönlichkeit deshalb, weil sie ohne eine besondere schulische Ausbildung eine exzellente bildhafte analytische Beschreibung in Zusammenhang mit der „Gurs-Deportation“ hinterlassen hat. Obiger Brief ist ein Zeugnis, in welch ordentlichem bürgerlichen und familiären Umfeld alle hiesigen jüdischen Mutterstadter Familien gelebt haben. Ida Loeb verstarb 1946 in New York.

Autorin: Ida Loeb, Jahrgang 1868, ist u.a. keine außergewöhnliche Persönlichkeit deshalb, weil sie ohne eine besondere schulische Ausbildung eine exzellente bildhafte analytische Beschreibung in Zusammenhang mit der „Gurs-Deportation“ hinterlassen hat. Obiger Brief ist ein Zeugnis, in welch ordentlichem bürgerlichen und familiären Umfeld alle hiesigen jüdischen Mutterstadter Familien gelebt haben. Ida Loeb verstarb 1946 in New York.

Fotos und Sonstiges sowie die dazugehörenden Texte, die Autoren-Kurzbiographie sowie die Multiple-Choice-Fragen wurden durch den Herausgeber zusammengestellt.

Quelle: Siehe Quellennachweis Titel 9 (Nr. 000)

Für Schulen: Multiple-Choice-Fragen zu dem oben stehenden Artikel >>

Für Schulen: Multiple-Choice-Fragen zu dem oben stehenden Artikel

- Mehrere Antworten können richtig sein -

Blondes oder rötliches Haar wurde von den Nationalsozialisten als Hauptmerkmal von Nichtjuden oder der „arischen Rasse“ bezeichnet. Welche Haarfarbe hatte Fritz Dellheim?

|

|

schwarzes Haar |

|

rotes Haar |

|

dunkelbraunes Haar |

Wo fand Emil Dellheim, der Mutterstadter, seinen Tod?

|

|

im Vernichtungslager Auschwitz durch Vergasung |

|

Er starb in Gurs und ist dort begraben. |

|

in Mutterstadt |

Wie verkraftete Chana Dellheim, Ehefrau von Emil Dellheim, die Deportation nach Gurs 1940?

|

|

Sie ertrug alles tapfer. |

|

Mit Unverständnis, später wurde sie geistig verwirrt. |

|

Sie war froh aus Mutterstadt fortzukommen. |

Ida Loeb, Gurs-Deportierte, konnte von dort aus auswandern. Wohin?

|

|

nach Deutschland zurück |

|

nach New York, USA |

|

nach Portugal |

Was ist das wichtigste Wahrzeichen von New York?

|

|

die 2001 zerstörten Twin Towers |

|

die Freiheitsstatue |

|

der Central Park in Manhattan |

Für wen schrieb Ida Loeb ihre Deportations- und Auswanderungsgeschichte nieder?

|

|

für ihre Freunde in Mutterstadt |

|

für ihre Kinder und Enkelkinder |

|

für die Lagerleitung in Gurs |